生真流のあゆみ

明治20年(1887年)創流130年以上の

歴史ある「いけばな」の流派です

だんじり祭で有名な大阪府岸和田市を

拠点に活動しております

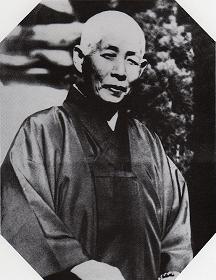

歴代家元

初代家元

信 北仙師(生真斎北仙)

生真流の創始者・生真斎北仙師は、天保4年(1833年)12月13日、福井県大野郡中荒井村にて、木瀬太郎右エ門の三男として生まれました。幼少より仏門に入り、浄土宗光明山善導寺にて僧籍を得て修行を重ね、明治3年(1870年)には大阪・貝塚市畠中の長楽寺第二十三代住職となられました。

北仙師は風雅に秀で、書にも優れた高徳の僧として、長楽寺の中興の祖と称されました。とりわけ自然を敬愛し、未生流にて華道を学び師範の資格を得た後、他流派の研究を重ね、独自の理念をもって花道の真髄を追求されました。

明治20年(1887年)、長楽寺にて創流記念の花会を開催し、「華道 生真流」の名を広く世に示されました。流祖54歳の時でした。

百華挿盡 手一枝

生真流の精神を象徴するこの言葉は、「たとえ百の花を生けても、心を込めるのはただ一枝」という意味です。家元「基本一枝之巻」の巻頭に掲げられ、現在でも師範代免許の際には、家元の直筆による「百華挿盡」の色紙が授与されています。これは、教える者としての心得を戒める言葉として、流祖の教えを今に伝えるものです。

また、明治26年には「生真流七箇條」を著されました。そこでは、愚痴を言わないこと、偏見を捨てること、私心を持たぬことなど、花道を通して人の道を正す教えが記されています。

北仙師は以下の10巻にわたる傳書(伝書)を著し、花の技法と精神の両面を後世に残されました。

三才之巻

躰用之巻

一源之巻

養之巻

紫雲之巻

秘伝集

規矩之巻

師範代初・中・奥之口伝集(三巻)

明治31年、66歳で家元を二世善鏡師に譲られた後も流派を支え、明治44年(1911年)に79歳で静かに遷化されました。

二世家元

川岸 善鏡師(生真斎善鏡)

明治16年(1883年)4月15日、大阪府泉南郡信達村岡田浦に生まれた川岸善鏡師は、幼くして両親と死別し、7歳で仏門に入りました。10歳の頃より初代家元北仙師に師事し、わずか16歳にして二世家元を継承されました。

善鏡師は、生涯にわたり華道の研究と普及に尽力され、生真流の基礎を築き上げられました。とりわけ水仙をこよなく愛し、その作品は旧岸和田藩主・岡部公にも高く評価されました。

また教育者としても活躍され、和泉高校や浪速女学校で教鞭を執り、日本華道協会大阪支部理事などの要職にも就かれました。

大正2年には、生真会の前身である「花友会」を創立し、昭和に入ってからも流派の組織と規定の整備に努められ、生真流の発展と確立に貢献されました。

三世家元

川岸 香園師(生真斎 香園)

大正2年(1913年)12月15日、岸和田に生まれた川岸香園師は、幼少より二世家元に師事。昭和21年(1946年)、33歳の若さで三世家元を継承されました。

香園師は生真流の花形や理念を受け継ぐと同時に、教本の編纂や図解による指導法の整備を行い、伝統に新たな風を吹き込まれました。他流に先駆けて開催した夏期講座は、今日に至るまで60回以上続いています。

華道界においても幅広く活躍され、

日本いけばな芸術協会 参与

大阪府花道家協会 顧問

岸和田茶華道連合会 顧問

産経いけばな女性作家展 運営委員長

などの要職を歴任されました。

昭和63年には大阪府知事より文化功労賞を、平成5年には高松宮妃殿下よりいけばな褒賞杯を拝受。また、茶道表千家や煎茶道習軒流も修め、多くの門弟を育成されました。

「生涯現役」が信条であり、晩年まで鋏を手放すことなく、97歳でその生涯を閉じられました。

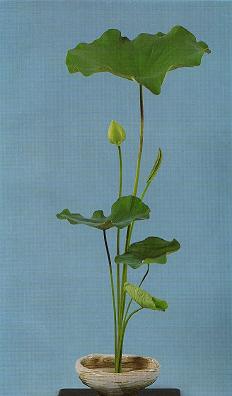

三世家元作品

この蓮は、私がわが小庭の池に自分で栽培した。朝、露のある間に剪って、冷たい井戸水を注入し、まず葉の水揚げをして置く。蓮は三世の花と言われているが、現在、開花すると、既に過去の花果があり、その中に未来を象徴する子房が入っている。作品は一花五葉の挿し方であるが、初代・二世に捧げる花とした。花器・鉢型真葛焼。(香園記)

四世家元

川岸慎園先生(生真斎慎園)

昭和46年11月18日、大阪府和泉市松尾寺町にある泉州松尾寺住職・高岡保博の次男として誕生。南松尾中学校、清風南海高等学校を経て、甲南大学理学部を卒業。大学時代は体育会ゴルフ部の主将を務め、文武両道を体現されました。

幼少期より仏門に親しみ、10歳で得度授戒。平成6年、23歳にして天台宗・比叡山にて加行(けぎょう)を満行され、平成8年から寶瓶院副住職を務め、平成23年に松尾寺副住職に就任。又、平成8年より15年間、常翔学園(旧・大阪工業大学高等学校)の理科講師として教鞭を執られ、教育にも尽力されました。

平成12年、生真流三世家元・川岸香園先生とのご縁により養子となられ、同じく養女・香靖氏とご結婚。三世直々に華道・茶道のご指導を仰ぎ、特に格花(生花)においては厳しく鍛錬を受け、研鑽を積まれました。

平成21年9月、三世の逝去を受け、38歳で生真流四世家元を襲名。

「謙虚に生きること」を信条とされ、代々の教えを守りながら、門弟から厚い信頼を寄せられています。華道・茶道の普及と後進の育成に努め、現在も日々研鑽を重ねておられます。

令和4年、父・髙岡保博師の逝去に伴い、松尾寺住職を継承。住職と家元という二つの役目を担いながらも、「人の命と植物の命、どちらも真摯に向き合う、同じ道である」との思いを胸に、歩みを進められています。

主な役職(令和7年現在)

日本いけばな芸術協会 理事

大阪府花道家協会 常任理事

岸和田茶華道連合会 会長

表千家同門会 会員